在“世界屋脊”上編織綠色紐帶

——西藏邊境地區鄉村郵政服務見聞36歲的李立娟,和丈夫共同經營著“立偉便民超市”。這家“大隱”于西藏山南崇山峻嶺中的普通鄉村超市,空間不大,但品類豐富:除了煙酒、副食、果蔬、零食和文具、玩具,還有遮陽帽、拖鞋、洗潔精等各類生活日用品。

“以前進貨得去市區,單程開車3個多小時。有時想一次性多進點貨,車還裝不下。”李立娟邊說邊走到玩具貨架前,拿起一個坦克模型舉例,“現在好了,比方說小孩子喜歡的玩具,我們在網上訂,然后郵政直接送貨上門。村民們需要什么,會先來我們店里看看,基本上都能滿足。”

因山高路遠而物資短缺的歷史一去不復返。在西藏,在這片平均海拔4000米的神圣國土上,郵政服務正日復一日、年復一年,持續深入每一個角落,觸發勃勃生機。

從加查縣到玉麥鄉,再到普瑪江塘鄉……帶著盤山路上的風塵,深吸含氧漸稀的空氣,由職責使命與人生刻度編織出的一條條綠色紐帶,逐漸浮現眼前。

冷達鄉:卓瑪的甜茶

加查縣冷達鄉郵政所,開在鄉政府大院內。益西卓瑪的茶館,開在大院對面。

有時,卓瑪來領包裹;有時,郵政員工去買藏式甜茶。他們都覺得,如今的生活如茶——“甜!”

包括卓瑪一家在內,冷達鄉的村民90%是外遷來的。“原先住在半山腰,老房子經不住暴雨變成危房,交通又不方便,政府就鼓勵我們從山上搬下來。”卓瑪向采訪組介紹。

自建房給補貼,按人口分耕地,土路變成馬路,取包裹就在家門口……卓瑪的笑容是幸福的,因為如今居住環境舒服多了,家庭收入也增多了,“分到9畝地種青稞、小麥、油菜、玉米,還養了十來頭黃牛,再開個茶館賣甜茶和藏面,錢夠用”。

“錢夠用”的呈現之一,在于網購多了。卓瑪收到的包裹量與日俱增。

不止卓瑪。郵政所營業員桑旦曲珍介紹,包裹每天多的時候有200多個,少的時候80多個,幾乎都是鄉親們從網上買的衣服、鞋子、護膚品……

正說著,冷達鄉黨政辦的李甲雪來取網購的日用品。這名剛參加工作、人生地不熟的外地年輕人,每天期待的“甜”,有一分來自郵政所,“包裹都進村入戶,很便捷。郵政人也熱心,常幫著寄快遞、帶東西”。

她說的“寄快遞”,包括村民們給在外地上學、上班的孩子寄特產:蘋果、藍莓、蟲草、牛肉干,“比如對面飯店的老板尼瑪次仁,常給在那曲上班的孩子寄蘋果和面條”。

豐富物資的“便捷取”和緩解鄉愁的“方便寄”,背后是加查郵政持續完善的服務網絡。

今年,西藏首個配備智能分揀設備的縣域級共配中心落地加查,每天可精準處理6000件郵件,其中發往各鄉鎮的快件占一半。全縣還布局了7個中心鄉鎮網點和91個村級綜合服務站點,實現縣城城區當日達、鄉鎮村次日達。

“變化有兩方面。”冷達鄉鄉郵員達桑總結:村民們,以前寄包裹、取包裹要騎摩托車或打車到25公里外的縣城,現在在家門口就能辦;我們,以前的郵路泥濘坑洼,現在寬了、平了、好跑了。

在冷達鄉共康村,村委會專設了寄遞物流綜合服務站。村民次仁頓珠之前外出務農,就請投遞員將包裹放在這里,當天才得空過來取,“郵政把其他快遞的包裹都接過來送了,真正解決了‘取件難、取件遠’,實實在在地提升了大家的幸福感”。

看得出來,次仁頓珠對郵政服務非常滿意。

玉麥鄉:桑珠一家四口的安居

“家是玉麥,國是中國”。眼前這個云霧繚繞、新舊交融的山窩子,伴隨著西藏經濟社會的蓬勃發展,煥發了生機。

在這個全國人口密度最小的邊境鄉——玉麥鄉,從此時的旦增桑珠一家四口,回看彼時的桑杰曲巴一家三口,儼然傳承與發展的一個縮影。

1964年,雖然自然環境險惡、交通條件極差,桑杰曲巴依然帶著家人獨居此處,以放牧為生,堅守3644平方公里國土長達32年。

信仰可抵萬難。60多年后,玉麥煥然一新。

沿途車窗外,黃色麥浪起伏如“措”,成群牛羊悠閑自得,茂密松林幽若仙境……即便還要翻越海拔5025米的亞堆扎拉山、歷經7小時的盤山路,但一幅幅豐收與詩意交融的畫卷,仍令人無限向往。

如今的玉麥鄉,含2個村、67戶家庭、260多口人。其中一戶,是鄉郵員旦增桑珠一家四口。

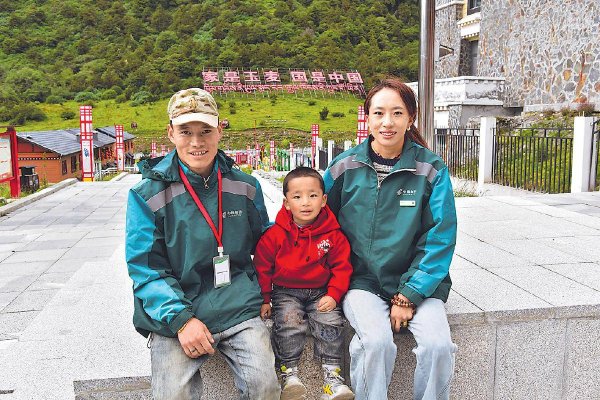

10年前,旦增桑珠從扎日鄉遷來,從事郵政投遞服務。工作中,他與從加玉鄉遷來的索朗卓嘎因郵結緣,組建家庭并有了兩個可愛的孩子。

如今,夫妻倆不僅融入當地,而且合力撐起當地的郵政服務。“起初路難走,到縣城單程要4個半小時,每周只有一班客車,郵件也少。現在路越修越好,每天都有郵車來往,郵件量翻了好幾倍。”旦增桑珠說。

每天,玉麥鄉郵政所最多送出近400個“郵快合作”包裹,包括村民們網購的生活日用品以及邊防部隊的物資;日均收寄近10個快遞,大多是村民們采挖的蟲草、貝母等特產,經郵政渠道出山。

離開郵政所,順著街道前行,兩旁有學校、有醫院、有超市、有餐館,甚至還有很多家民宿。駐足街道中心抬頭仰望,紅色的國旗在山風中獵獵作響。

玉麥鄉政府的墻上,掛著個顯眼的大展框,展示著習近平總書記寫給玉麥鄉群眾的回信:“希望你們繼續傳承愛國守邊的精神,帶動更多牧民群眾像格桑花一樣扎根雪域邊陲,做神圣國土的守護者、幸福家園的建設者。”

是玉麥的組成,也是玉麥的紐帶,新時代的旦增桑珠一家四口,在安居樂業中守邊固邊。“日子越來越有奔頭。”說這話時,旦增桑珠對著我們,又仿佛隔空對著桑杰曲巴。

普瑪江塘鄉:旺堆的享受

當陡立的崖壁劈開云天,記者聽見手機信號間歇的“嘟”聲,恰似含氧量逐漸稀薄。

海拔5373米,冬季長達9個月,含氧量不足海平面的40%……同在全國海拔最高的行政鄉普瑪江塘,有別于師傅次仁曲巴20多年如一日苦守,“90后”鄉郵員米瑪旺堆倒挺享受。

這種享受,來源于當地生活條件和工作環境的持續改善,也是一個接力者的“獲得感”。

2005年,在這個藏語意為“世界之巔”的地方,19歲的次仁曲巴當上了普瑪江塘首名鄉郵員,成為連接山外的唯一紐帶。

初來乍到,記者的胸口像壓了塊石頭,且頭痛欲裂。而次仁曲巴當年得騎著自行車爬坡上坎,走遍6個村子。

15年,高寒與缺氧將他“折磨”得快速蒼老,但他始終堅守在這個“氧氣吸不飽,天上無飛鳥,地上不長草,風吹石頭跑”的“鬼地方”,不停挑戰著自我的生理極限和心理極限:“我的家、我的親人都在這里,我不送,誰來送郵件?”

15年,他的“坐騎”先后從自行車、摩托車換成小貨車。這個原本極度閉塞的“生命禁區”,也順著郵路追趕時代。

2020年,米瑪旺堆接力次仁曲巴,成為第二名鄉郵員。此時,鄉里的住房已經變成寬敞舒適的“小康房”,家家用上了制氧機、熱風機,村民們的人均預期壽命從45歲增至54歲。

“取快遞啦!”每當米瑪旺堆的郵車駛進村子,村子就會瞬間被激活。村民們陸續圍過來,看著他卸下郵政和順豐、京東等8家快遞公司的包裹,隨后簽字領走各自網購的生活日用品。

村民生活條件的改善和文化素質的提高,促使網購日漸普及。隨之,每天包裹投遞量從個位數成倍增至400多個,投遞班次從每周2班增至每周5班,投遞時限以最遠的下索村為例,從之前的兩三天達,縮至如今的當日達……

米瑪旺堆沒因為郵件增多而覺得比師傅更辛苦,一方面,是鄉里的土路都變成了馬路,自行車、摩托車變成了又快又遮風擋雨的面包車;另一方面,是他喜歡在路上的感覺,喜歡直接跟牧民們交流,“最自豪的是,這里的每個大學生都因為高考錄取通知書的投遞而認識我,喜歡稱呼我‘郵政人’”。

這世界最動人的,不在于一個人如何耀眼,而在于平凡如你我,卻依然愿意成為彼此的那盞燈。

經過兩代鄉郵員的接力,一件件流動的快遞包裹,一封封追夢的錄取通知書,串聯起一條條無形的紐帶,將邊境與內地緊密相連,讓民族一家親、共筑中國夢的幸福愿景生根發芽。

郵車穿行在山南的高山峽谷中。

郵車載著“郵快合作”的郵件、快件前往加查縣的各個鄉村。

玉麥鄉郵政所投遞員旦增桑珠(左)、營業員索朗卓嘎(右)一家人的幸福合照。

郵車駛進普瑪江塘鄉,送來了村民們網購的生活日用品。

京公網安備11010202010949

京公網安備11010202010949